Luxo místico e riqueza marcam a estética do cangaço

“Olê, mulher rendeira/

Olê, mulher rendá/

Tu me ensina a fazer renda/

Que eu te ensino a namorar”

Assim diz a canção-símbolo do cangaço. Sobre moda, Lampião e seus homens tinham pouco a aprender e muito a ensinar. Vestiam-se de forma colorida, cobertos por adornos de ouro e, como bons sertanejos, sabiam confeccionar toda a sorte de objetos e vestimentas sem que por isso se questionasse sua virilidade: o “rei do cangaço” costurava suas roupas e a de seus afilhados e bordava à máquina com perfeição, orgulhando-se da sua habilidade. “O bando de Lampião, sobretudo nos anos 1930, possuía preocupações estéticas mais frequentes e profundas que as do homem urbano moderno”, afirma o historiador Frederico Pernambucano de Mello, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco e autor do livro Estrela de couro: a estética do cangaço, com 300 fotos históricas e 160 reproduções de objetos de uso pessoal dos cangaceiros, muitos pertencentes ao próprio autor.

Tamanho apuro visual, pleno de detalhes nas coisas mais cotidianas (cães com coleiras trabalhadas em prata!), servia como proteção ao mau-olhado, instrumento de hierarquia interna, tinha funcionalidade militar e era um poderoso instrumento de propaganda junto às populações pobres, que se admiravam diante de todo aquele luxo, cor e brilho. Era também uma forma de arte que o cangaceiro carregava no seu corpo.

“Havia orgulho em tudo aquilo, um esforço para que se pudesse chegar ao anseio de beleza de cada um dos cabras. Era notável ainda um desprezo sistemático pela ocultação da figura, atitude oposta à de quem se considera criminoso”, explica. “Morando num meio cinzento e pobre, o cangaceiro vestiu-se de cor e riqueza, satisfazendo seu anseio de arte e conforto místico.

Era como se os mais esquivos habitantes do cinzento se levantassem contra o despotismo da ausência de cor na caatinga e proclamassem a folia de tons e de contrastes.” Em vez de procurar camuflagem, os cangaceiros desenvolveram uma estética brilhante e ostensiva com roupas adornadas de espelhos, moedas, metais, botões e recortes multicores que, paradoxalmente, os tornavam alvo fácil até no escuro. “Todos armados de mosquetões, usando trajes bizarramente adornados, entram cantando suas canções de guerra, como se estivessem em plena e diabólica folia carnavalesca”, escreveu o Diário de Notícias, de Salvador, em 1929.

“Ainda que o fascínio pelo cangaço tenha existido sempre, fomentado pela literatura de cordel, Lampião soube jogar com todos os registros do visual para ‘magnificar’ a sua vida e transmitir a imagem de um bandido rico e poderoso. Foi o primeiro cangaceiro a cuidar de sua estética, usando modos de comunicação modernos que não faziam parte da sua cultura original, como a imprensa e a fotografia”, explica a historiadora francesa Élise Grunspan-Jasmin, autora de Lampião: senhor do sertão.

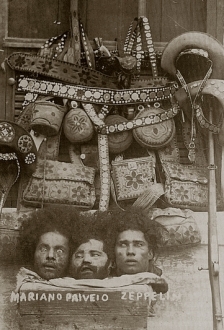

Após terem seu visual cantado pelo cordel, a fotografia, ao chegar ao sertão na primeira década do século passado, fez a delícia do cangaço. “Essa existência criminal parece ter sido criada para caber numa fotografia, tamanho o cuidado do cangaceiro com o visual, com a imponência e a riqueza do traje guerreiro”, avalia Pernambucano. “As vestimentas dos bandidos foram sendo incrementadas até se tornarem quase fantasias. Esse era um dos aspectos da extrema vaidade daqueles bandoleiros”, observa o historiador Luiz Bernardo Pericás, autor de Os cangaceiros: ensaio de interpretação histórica. O homem do cangaço era um orgulhoso que se esmerava no traje, até o final, como se pode ver na célebre foto das cabeças de Lampião e seus homens ao lado de seus chapéus: “Dentre os treze, não há dois iguais, tão ricos em tema e valor material quanto o do chefe, prova da imponência da estética, cuja afetação exagerada adjetivou o cangaço em sua etapa final, quando se chegou a incrustar alianças de ouro na boca das armas”, nota Pernambucano.

“Havia uma estética rica que conferia uma ‘blindagem mística’ ao cangaceiro, satisfeito com a sua beleza e ainda seguro em meio a uma suposta inviolabilidade.” A ponto de contaminar as roupas dos policiais, que copiaram suas vestimentas, e mudar o foco da guerra. “O contágio inelutável dá a força dessa estética e evidencia a existência de outra luta, travada em paralelo, no plano da representação simbólica. A vingança estética do cangaço contra a eliminação militar se dá quando o ícone principal de sua simbologia se transforma na marca do Nordeste: a meia-lua com estrela do chapéu de Lampião.”

Bandidos

Estimulando essa “gana de ostentação” estava a própria essência política do cangaço. “Os cangaceiros não admitiam ser comparados ou confundidos com bandidos comuns, uma ofensa imperdoável. Viam-se como atores sociais distintos, na mesma estatura dos ‘coronéis’”, explica Pericás. O que lhes permitia usar e abusar dos figurinos: orgulhosos de si mesmos, tinham ainda um gosto pelas patentes militares, promovendo “cabras” a postos de hierarquia militar e considerando membros de seus efetivos como “soldados”. “Observe que todo grupo militar preza os símbolos, as insígnias, as representações de poder.

Lembra-se do Brejnev com medalhas que não cabiam no peito no tempo da Rússia soviética? Sujeito inteligentíssimo, Lampião fez da costura e do bordado um critério a mais de promoção e status no seio do bando e ele mesmo costurava as vestimentas de seu bando. Saber prepará-los e conferi-los a seus homens era uma grande vantagem”, salienta Pernambucano. “Não se chama o boi batendo na perneira”, dizia o “rei”, consciente da necessidade de uma política de afagos interna para amenizar a disciplina de que não abria mão. “A estética era uma ferramenta para infundir o orgulho do irredentismo cangaceiro nos recrutas de modo quase instantâneo. Antes desse recurso estético, imagino que essa inoculação devesse ser lenta.”

Patrões

“Os bandos de cangaceiros eram estruturas hierarquizadas com claras distinções entre as lideranças e a ‘arraia-miúda’, sem voz de comando em posição claramente subordinada aos chefes. Muitos consideravam os líderes do cangaço como ‘patrões’. E esses comandantes se viam assim, quase como os coronéis, com os quais mantinham boas relações, colocando-se em posição igualitária aos potentados rurais”, afirma Pericás. Na contramão do senso comum, os comandantes cangaceiros eram de famílias tradicionais e relativas posses. Lampião, por exemplo, pertencia à classe dos proprietários de terra e ele próprio foi um criador de gado. Por isso o cangaço não foi, diz o pesquisador, uma luta para reconstruir ou modificar a ordem social sertaneja tradicional, como preconizado por boa parte da literatura sobre o fenômeno.

“Eles não lutavam para manter ou mudar nenhuma ordem política, mas para defender seus próprios interesses mediante o uso da violência, indistinta e indiscriminada. Os bandidos procuravam, sim, manter vínculos com os protetores poderosos, o que podia resultar, inclusive, em agressões contra o seu próprio povo”, diz Pericás. Nesse sentido, a famosa justificativa da adesão ao cangaço por motivos de disputas sociais ou vinganças familiares deve ser vista com desconfiança. “Os cangaceiros diziam-se vítimas, obrigados a entrar na luta por honra, mas isso era, na maior parte dos casos, um ‘escudo ético’, um argumento para convencer as populações pobres de que eram movidos por questões elevadas, se diferenciando dos bandidos comuns, o que não era real.” Lampião nunca viu como prioridade ajudar os necessitados. “Em geral, guardavam o dinheiro grande e davam alguns tostões aos pobres e às igrejas. E sempre faziam questão de que isso fosse divulgado para criar uma imagem positiva junto ao povo.”

Na prática, o comportamento dos cangaceiros era parecido com o dos coronéis, que agiam de forma paternalista com aqueles que eram considerados “seus” pobres. “Eles não eram bandidos sociais e se pode mesmo dizer que sua presença foi um obstáculo a um protesto social mais significativo. Apesar disso, como um executor independente da raiva silenciosa da pobreza rural, o cangaceiro tinha o apelo popular de um agente superior. A sua violência era um gesto admirado de afirmação psíquica na ausência de justiça e mudança positiva”, acredita a historiadora Linda Lewin, da Universidade da Califórnia, autora de The oligarchical limitations of social banditry in Brazil.

Câmara Cascudo já notara que “o sertanejo não admira o criminoso, mas o homem valente”. “O cangaço pode ser visto como uma continuidade do ambiente violento do sertão, onde era comum que paisanos carregassem e usassem armas no cotidiano, pautando sua vida em questões morais, de honra e prestígio”, diz Pericás. Os cangaceiros construíram a imagem de indivíduos injustiçados que haviam ingressado na criminalidade por bons motivos. Mas, se eram violentos, o mesmo pode ser dito dos soldados que os perseguiam. “A população que sofria violências das volantes se voltava para os bandoleiros como uma resposta ou por vê-los em contraposição aos ‘agentes da lei’”, analisa Pericás.

“Com seus trajes inconfundíveis e nada tendentes à ocultação, se sentiam investidos de um mandato mais antigo, havido por mais legítimo que a própria lei, esta, a seus olhos, uma intrusão litorânea sobre os domínios rurais”, completa Pernambucano. Os cangaceiros supriram a falta de poder institucionalizado no sertão. “Eles seriam os fiéis da balança em muitos casos, sendo um poder paralelo, mais fluido e inconsistente, mas que tinha apelo para as massas rurais”, diz Pericás.

Com o tempo, porém, o cangaço se revelou um negócio, o “Cangaço S/A”, como o descreve Pernambucano. “Era uma ‘profissão’, um ‘meio de vida’. Os bandidos estavam equidistantes do ‘povo’ e dos mandões, ainda que com maior proximidade das elites rurais”, concorda Pericás. Como eram “independentes”, tinham sua imagem dissociada diretamente dos coronéis. “Não sendo empregados de ninguém, eram de certo modo autônomos, tirando das camadas mais ricas e dos governos o monopólio da violência. Mas é sempre bom lembrar que a maioria da população sertaneja, apesar da miséria, da exploração, da falta de emprego e das secas, não ingressou no cangaço.”

Segundo o pesquisador, um dos motivos para a longevidade da “boa” recordação dos cangaceiros seria sua contraposição à ordem instituída. “Os policiais representavam o governo, mas usavam a farda para transgredir. Assim, parte dessa sociedade se voltou para os cangaceiros e viu neles o oposto, ou seja, aqueles que lutavam contra a ordem.” Suas atividades criminosas, então, eram justificadas no quadro maior da luta entre os dois “partidos”: cangaço e polícia.

Politicamente “reabilitados” e bem vistos, permitiam-se o luxo da ostentação, que se iniciava pelos chapéus, cujas abas levantadas podiam chegar aos 20 cm de raio anular, uma hipérbole em relação ao modelo original dos vaqueiros, de abas viradas, mas curtas. “Experimentei o chapéu de Lampião no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas: o pescoço bambeou. Tanto peso ornamental não teria nada a ver com funcionalidade militar, mas com valores bem mais sutis”, conta Pernambucano. O objeto tem cerca de 70 peças de ouro, entre moedas, medalhas e outros adereços, o que levou um repórter da época a defini-lo como “verdadeira exposição numismática”. O chapéu era o ponto de concentração dos adendos simbólicos que caracterizam o traje do cangaceiro.

Amuletos

Coisas comuns eram transformadas em amuletos que, além de reforçar a hierarquia, viravam símbolos de uma crença mística. “A blindagem mística se traduziu nos muitos signos (estrela de Davi, flor de lis, signo de Salomão e outros) e na profusão do seu uso em todos os ângulos das vestimentas, o que dividia a atenção com o puro anseio estético, a se mesclar a este, conferindo utilitarismo à fusão, pela força de dar vida à crença tradicional numa suposta inviolabilidade em meio a riscos extremos.” Mas não se iluda o espectador ao pensar que os bandos eram “escolas móveis de superstição”. “O grosso da cabroeira, muito jovem, entre os 16 e os 23 anos, pautava-se pela lei da imitação, sem consciência daquilo de que se servia. O chefe usava? Basta.” As mulheres seguiam as modas de perto, mas de forma distinta.

“Com alguns traços de Valquíria e quase nenhum da amazona, a matuta que se engajou no cangaço jamais adotou o chapéu de couro, coisa de homem. A elas ficou reservado uma cobertura de feltro, de aba média, e a colocação, sobre a cabeça, de toalha ou lenço”, conta Pernambucano. O mesmo se dava com os punhais que podiam chegar a 80 cm para os homens (o tamanho limite era o do punhal de Lampião, que não poderia ser superado), mas não passavam dos 37 cm no caso das mulheres.

As armas brancas, aliás, são paradigmas na vestimenta do cangaceiro. Com função militar quase morta após o advento da espingarda de repetição, os punhais serviam no ritual letal do sangramento nordestino ou como símbolo de status. “Era usado orgulhosamente sobre o abdome, à vista de todos, aço da melhor qualidade europeia com cabo decorado de prata. Desfrutável ao primeiro olhar. Ou à primeira fotografia.” O punhal de Zé Baiano, presente de Lampião, foi avaliado em mais de 1 conto de réis, preço de uma casa. Outros símbolos de prestígio eram a bandoleira, correia para segurar a espingarda no ombro, e a cartucheira trespassada, essa uma necessidade nascida de se prover um adicional de munição: 150 cartuchos de fuzil Mauser presos com enfeites de ouro. Era comum, porém, que as volantes, cientes do prestígio de seu uso, mirassem em quem portasse uma dessas. A seu lado, iam os cantis, decorados com esmero, um espaço surpreendente de arte de projeção. Como as luvas a que, nota Frederico Pernambucano, o cangaceiro, no fausto dos anos 1930, juntou um bordado colorido.

O lugar privilegiado das cores, porém, eram os bornais, cuja policromia levou um jornalista a descrever os cangaceiros como “ornamentados e ataviados de cores berrantes que mais pareciam fantasiados para um carnaval”. Visíveis por todos os ângulos, os bornais eram responsáveis por mais de dois terços desse “porre de cores”, o resto ficando por conta do lenço de pescoço, a jabiraca, com que também se coava o líquido extraído de plantas da caatinga. “Nela, nada de nós, mas puxadas as duas pontas para frente, em paralelo, o cangaceiro ia colecionando alianças de ouro, tomando-se como rico quando formava o cartucho. Houve quem tivesse mais de 30 alianças no pescoço”, conta. Viajando por Sergipe, em 1929, Lampião teve os “apetrechos” pesados numa balança de armazém: 29 quilos sem as armas. No total, o peso carregado no calor tórrido da caatinga podia chegar a quase 40 quilos.

Místico

Com menos aprumo, a vestimenta contagiou os policiais. “A sedução da indumentária dos cangaceiros arrebatava pelo funcional, pelo estético e pelo místico. A volante se mimetizou a tal ponto que dela não restou imagem própria”, diz Pernambucano. Para desespero das autoridades, que se sentiam derrotadas também no simbólico. “Cumpre que se adote a proibição de fardamentos exóticos, de berloques, estrelas, punhais alongados e outros exageros notoriamente conhecidos, porque a impressão se faz no cérebro rude e, à primeira oportunidade, o chapéu de couro cobre a testa e o rifle pende a tiracolo”, alertava um relatório oficial.

Curiosamente, nota o pesquisador, pintores como Portinari ou Vicente do Rego Monteiro não souberam captar o luxo e o colorido dessa estética em suas reproduções do cangaço, optando, ideologicamente, por uma visão monocromática opaca, para ressaltar o aspecto social do fenômeno, à custa da fidelidade ao real. “Não é exagero dizer que ainda está por surgir, na pintura ou no cinema, quem consiga combinar o ethos e o ethnos dessas comunidades para retratá-las”, avalia Pernambucano. “O cangaço foi o último movimento a viver ‘sem lei nem rei’ em nossos dias, após varar cinco séculos de história. E o último a fazê-lo com tanto orgulho, com tanta cor, com tanta festa e com uma herança visual tão significativa.” Como, aliás, já diziam os versos de Mulher rendeira:

“O fuzil de Lampião

Tem cinco laços de fita

No lugar em que ele habita

Não fartá moça bonita”